On dit, peut-être d’après Platon, que la musique adoucit les mœurs. Vibration mélodique et harmonique, qui trouve son origine culturelle dans la prosodie du langage naturel et son fondement dans des rapports entiers de fréquences sonores, la musique envahit la culture et le quotidien. Mais la musique occidentale moderne, construction artistique et rationnelle, est l’aboutissement de siècles, voire de millénaires, d’invention et de théorie, depuis l’Antiquité pythagoricienne jusqu’à la musique électronique contemporaine.

Or, si la musique est fondée sur des rapports de fréquences sonores, c’est bien de nombres qu’il s’agit d’abord : de nombres entiers et rationnels tout d’abord, puis de nombres irrationnels dans le système dit tempéré, où l’on retrouve dans l’échelle chromatique toutes les couleurs de l’harmonie naturelle, à travers le prisme rationnel de la régularisation du cycle des quintes et de la série des harmoniques. La nature et l’oreille s’accordent, dans la polyphonie moderne, grâce à l’irruption de l’infini mathématique dans des questions touchant d’abord aux nombres rationnels.

1.Mélodie, contrepoint et harmonie : dimensions de la musique

1.1.Musicalité dans la parole et le chant

La musique comme activité et production culturelle provient du chant, lequel s’appuie lui-même sur la musicalité de la voix humaine. Lorsque nous parlons, nous prononçons naturellement les syllabes à des hauteurs différentes, afin de communiquer certaines inflexions de sens par le ton que nous employons. Cela apparaît de manière saillante dans la poésie, où la déclamation d’un poème joue sur la durée, la mélodie et le rythme des sons de la voix portés par les syllabes. Cette musicalité naturelle de la parole se transmet alors au chant, dans lequel on recherche l’esthétique d’une mélodie qui soutient la parole avec sa propre intelligence musicale. Or, dans la parole comme dans le chant, la ligne prosodique ou mélodique, c’est-à-dire la succession des sons produits, emprunte des hauteurs bien déterminées, qui sonnent « juste » à l’oreille.

1.2.La mélodie, principe premier de la musique

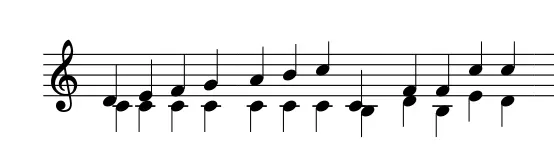

Si la musique commence avec le chant, la mélodie est donc son premier principe. On peut la définir comme une suite de sons ou notes et de silences, possédant chacun une hauteur (pour les sons) et une durée spécifiques et variables. C’est cette variabilité qui produit toute l’expressivité et la beauté de la mélodie et donc du chant, si du moins le rythme (succession et organisation des durées des notes et silences) et la consonance (correspondance des hauteurs des notes successives) sont bien choisis, c’est-à-dire selon certains rapports simples.

Pour les durées, ces rapports simples sont des multiples entiers d’un temps de base choisi comme pulsation, pour les hauteurs il s’agit de fractions de petits nombres entiers. En effet, une succession anarchique de sons, dont les durées et les hauteurs sont choisies de manière arbitraire ou dans des rapports trop complexes, n’apparaît pas à l’oreille comme relevant de la musique, même si certains artistes d’avant-garde diraient sans doute le contraire.

1.3.Le contrepoint, tissu de la musique

Le chant est au commencement exécuté à une voix. Mais l’ajout de contrechants, c’est-à-dire de chants secondaires, imitant le chant principal avec des variations de hauteur et de rythme, crée une musique polyphonique où la superposition des voix fait entendre, lorsqu’elles sont bien écrites, une harmonie, c’est-à-dire un environnement sonore où la mélodie principale résonne avec les autres pour produire une beauté supérieure ou complète. Le remplacement des contrechants par le jeu d’instruments constitue un accompagnement instrumental du chant, et le remplacement de toutes les voix par des instruments, de la musique instrumentale. Mais une pièce de musique est en général constituée par la superposition d’un nombre fini de mélodies, qu’on appelle un contrepoint. L’enchevêtrement harmonique des différentes voix, si elles sont conçues pour résonner ensemble, est donc un tissage artistique qui fait du contrepoint le tissu de la pièce musicale polyphonique.

1.4.L’harmonie, environnement de la pièce musicale

Si le contrepoint est le tissu de la pièce musicale pensée comme une tapisserie sonore, l’harmonie est son environnement local, son choix de teintes dans les diverses parties qui la composent. Elle naît de la superposition des notes jouées simultanément et formant ainsi des accords, et donne sa coloration particulière à chaque moment de la pièce musicale et à l’ensemble de celle-ci. L’harmonie est donc fondée sur la résonance des notes des différentes mélodies jouées simultanément, mais elle constitue aussi une progression, une « marche » dont les temps sont marqués par les changements d’environnement sonore, qui créent des sensations de tension et de résolution. Si elle possède donc une dimension synchronique, instantanée, elle possède aussi une dimension diachronique, progressive, et elle est donc inséparable du contrepoint dans lequel elle se fond.

2.Consonance et dissonance : la musique de l’Antiquité

2.1.Intervalles et consonance : les rapports pythagoriciens

La mélodie du chant ou de la musique instrumentale doit elle-même pour sonner « juste » être écrite dans une sélection de sons qui présentent une certaine parenté harmonique. Puisque le bruit est une vibration, ces sons sont rapportés les uns aux autres par des intervalles de fréquence. Dans l’Antiquité, la musique pythagoricienne commence avec une classification des intervalles à partir de leur consonance. Cette notion fournit une interprétation physique et mathématique de l’idée intuitive d’une « résonance esthétique » entre notes séparées par un intervalle.

C’est le monocorde, instrument archaïque formé d’une corde vibrante dont la variation de la longueur $L,$ comme sur les violons et guitares, permet de produire des sons de fréquences $F$ différentes, qui sert alors de référence. Il permet d’établir quels sont les intervalles considérés comme sonnant « juste », et appelés consonants, des intervalles considérés comme sonnant « moins juste », et appelés imparfaits ou dissonants. La longueur $L$ de la corde vibrante et la fréquence $F$ du son émis varient en sens inverse, de sorte que les rapports de fréquences sont les inverses des rapports de longueurs.

2.2.Octave, quinte et quarte : les intervalles consonants

Au-delà de l’unisson, qui est l’intervalle entre deux sons de même hauteur, l’octave est l’intervalle consonant par excellence. Il correspond à la division de la longueur $L$ de la corde en $2,$ produisant une note dont la fréquence est le double de celle du son produit par la corde vibrant à vide. La superposition parfaitement harmonique des vibrations sonores fait que la note jouée à l’octave n’introduit aucune « tension » par rapport à la note de base : il s’agit « essentiellement » de la même note, ce qui conduit à identifier les notes séparées par des octaves (rapports de fréquences qui sont des puissances de $2$), pour aboutir à un système modulaire où tous les intervalles sont rapportés à un même octave.

Mais la division la plus simple suivante consiste à prendre $2/3$ de la longueur $L$ : la fréquence de la note émise pour cette longueur vibrante est alors $3/2$ de celle de la note de base. L’intervalle généré s’appelle une quinte (du latin « quinta », cinq, parce que dans la gamme naturelle majeure do-ré-mi-fa-sol-la-si-do elle est représentée par l’intervalle do-sol, écart entre le 1er et le 5e degrés). En fait, si l’octave correspond à un rapport de fréquence de $2,$ la quinte est générée par un rapport entier de $3$ —pour $1/3$ de la longueur $L$ — qui, rapporté à l’octave, donne le rapport de $3/2.$ Dans la pensée pythagoricienne toutefois, la quinte correspond à la moyenne harmonique des longueurs $L$ et $L/2$ correspondant à l’octave.

Cet intervalle est consonant dans la musique pythagoricienne, et il faut reconnaître que la simplicité du rapport de fréquence génère par succession ou superposition un assemblage de résonance parfaite. Le troisième intervalle consonant est la quarte (correspondant à l’intervalle sol-do dans la gamme naturelle majeure), correspondant à la longueur $(3/4)\times L,$ pour une fréquence égale à $4/3$ de celle de la note de base. Comme le montre l’exemple « do-sol-do », la quarte est précisément le complément de la quinte à l’octave : la superposition d’une quinte et d’une quarte, obtenue par multiplication des rapports de fréquence $3/2$ et $4/3,$ donne le rapport $2/1$ de l’octave.

2.3.Ton, tierce et intervalles dissonants

Le rapport de la quarte à la quinte définit le ton pythagoricien : il s’agit ainsi du rapport de fréquences $(3/2)/(4/3)=9/8,$ qu’on obtient donc aussi, par définition de la quarte, comme $(3/2)/(2/(3/2))=(3/2)^2/2.$ Ainsi, les autres intervalles de la musique antique sont générés par l’empilement de quintes successives, dans un sens ou un autre (ascendant ou descendant). La superposition de deux quintes correspond à un rapport de fréquence de $(3/2)^2=9/4,$ supérieur à $2$ : puisqu’on identifie les notes avec leurs transpositions à l’octave, on le réduit à un nombre compris entre $1$ et $2$ pour le ramener à la note de base. On retrouve donc le ton ou seconde majeure comme l’intervalle de rapport $9/8,$ généralement considéré comme imparfait.

La tierce majeure est alors obtenue par superposition de deux tons, autrement dit de quatre quintes successives, et réduction à l’octave. Il s’agit donc de l’intervalle dont le rapport est donné par $(9/8)^2=81/64,$ déjà réduit à un nombre entre $1$ et $2.$ L’empilement de trois quintes, dans la même série ascendante, est l’intervalle situé entre le ton et la tierce majeure dans le cycle, et défini par le rapport de fréquence $(3/2)^3=27/16,$ déjà réduit également, et appelé sixte majeure, dans un rapport d’un ton avec la quinte puisque $27/16=3/2*9/8.$

Tous ces intervalles sont imparfaits ou dissonants, et donnent lieu à des intervalles complémentaires qui en sont des renversements dans la série descendante des quintes, comme la quarte pour la quinte. Ainsi deux quintes descendantes donnent le complément du ton, pour un rapport de fréquence de $2/(9/8)=16/9,$ qui est l’intervalle de septième mineure. Le complément de la sixte majeure est l’intervalle de tierce mineure, de rapport $2/(27/16)=32/27,$ tandis que celui de la tierce majeure est la sixte mineure, de rapport $2/(81/64)=128/81.$ L’intervalle complémentaire d’un intervalle dissonant est lui-même dissonant. Notons encore qu’il y a un ton entre la tierce mineure et la quarte, puisque $32/27*9/8=4/3.$

2.4.Composition des rapports et autres intervalles

Dans ce système, les intervalles existants se composent entre eux pour former d’autres intervalles, soit existants, soit nouveaux. La composition s’obtient toujours par multiplication des rapports de fréquence, et nous remarquons que la quinte est formée de l’empilement d’une quarte et d’un ton, puisque $(4/3)*(9/8)=3/2.$ La quarte, en revanche, n’est pas formée de l’empilement d’intervalles déjà définis, puisqu’elle est inférieure à la quinte et supérieure à la tierce majeure (on a $81/64<4/3<3/2$), mais que l’empilement de trois tons forme un intervalle de rapport $(9/8)^3=729/512> 4/3,$ que nous appellerons triton ascendant.

Pour décomposer la quarte en intervalles existants, il faut alors introduire le demi-ton ou seconde mineure, intervalle dissonant correspondant à la différence entre la tierce et la quarte, soit $(4/3)/(81/64)=256/243.$ Ce nouvel intervalle permet à son tour de recouvrer la tierce mineure, puisque l’empilement d’un ton et d’un demi-ton correspond bien à un rapport de $(9/8)*(256/243)=32/27.$ De même, l’intervalle de sixte mineure est obtenu par l’empilement d’une quinte et d’un demi-ton, puisque l’on a $(3/2)*(256/243)=128/81.$ L’intervalle complémentaire du demi-ton « pythagoricien » est alors la septième majeure, correspondant à un rapport de fréquence de $2/(256/243)=243/128,$ et le complément du triton ascendant, que nous appellerons triton descendant, forme un rapport de $2/(729/512)=1024/729.$

2.5.Intervalles et degrés standards

Tous ces intervalles — à l’exception du triton descendant — conçus à partir du premier intervalle non trivial et consonant qu’est la quinte, se rangent alors dans une série croissante de rapports de fréquences, comme suit :

$1$ (unisson) $<256/243$ (demi-ton) $<9/8$ (ton) $<32/27$ (tierce mineure) $<81/64$ (tierce majeure) $<4/3$ (quarte) $<3/2$ (quinte) $<729/512$ (triton ascendant) $<128/81$ (sixte mineure) $<27/16$ (sixte majeure) $<16/9$ (septième mineure) $<243/128$ (septième majeure) $<2$ (octave).

Si l’on supprime l’octave, qui est redondant, on obtient une série de douze sons à partir de la note de base.

Cette série de douze intervalles, formés par empilement rationnel de quintes et d’intervalles simples, crée une échelle cohérente mais imparfaite, dans laquelle certaines consonances naturelles sont absentes, et où les intervalles s’éloignent parfois de rapports de fréquence naturelle plus simples, les harmoniques du son de base. Le triton descendant doit être exclu de cette série d’intervalles, car il est quasiment égal au triton ascendant : le rapport des deux fréquences est de $(729/512)/(1024/729)=3^{12}/2^{19}=531441/524288,$ dont la différence à $1$ est $<1/72.$ En somme le triton coupe l’octave en deux intervalles quasiment égaux, ce qui signifie que l’empilement de $6$ tons forme un tout petit peu plus qu’une octave.

C’est cette irrégularité qui conduira à la recherche d’une division égale de l’octave en douze degrés, où la logique de la génération des intervalles naturels par quintes et celle de la consonance naturelle trouveront une synthèse dans une échelle close, où des sélections de sept sons appelés gammes ouvrent des espaces mélodiques et harmoniques multiples.

3.Consonance naturelle et série des harmoniques : physique et musique

3.1.Harmoniques naturels d’un son

Les intervalles naturels de l’Antiquité, obtenus par superposition de quintes, sont considérés comme dissonants lorsque leur complexité dépasse celle de l’octave, de la quinte et de la quarte, considérés comme seuls intervalles consonants. Pourtant, tous les intervalles générés par le cycle des quintes restent en quelque sorte « harmoniques », au sens où ils sonnent plus « juste » que certains intervalles complexes et plus artificiels : après tout, ils sont construits à partir de l’intervalle consonant non trivial par excellence. S’il faut donc les considérer comme autant de « degrés » d’une « gamme » naturelle, c’est-à-dire d’une échelle qui décompose l’octave, n’est-il pas possible de les représenter tous comme des accords consonants ?

Cette quête d’une explication ou d’une justification de la justesse de certains intervalles rejoint celle de leur description par des rapports de fréquences les plus simples possibles, à l’instar de la quinte — rapport de $3/2$ — et de la quarte — rapport de $4/3$. On a ainsi cherché, après le Moyen Âge, à refonder la musique sur un principe scientifique de résonance naturelle, afin d’en dériver accords et gammes à partir de la physique des harmoniques d’un son plutôt que d’un pur calcul de quintes. Les harmoniques d’une fréquence sont les fréquences qui en sont des multiples entiers — et correspondent donc à des divisions entières de la longueur $L$ du monocorde — et en les rapportant, comme dans l’Antiquité, à l’octave, on propose aux XVIIe et XVIIIe siècles une nouvelle interprétation des intervalles naturels.

3.2.La division de l’octave dans le système de Zarlino

Zarlino, compositeur et théoricien du XVIe siècle, développe dans Le istitutioni harmoniche (« Les institutions harmoniques »), l’idée que la musique doit être fondée sur des rapports simples : $2/1$, $3/2$, $4/3$, $5/4$, $6/5$, etc. Ceux-ci prolongent ainsi les rapports élémentaires de l’octave, la quinte et la quarte du système pythagoricien, au lieu d’être produits par des empilements complexes de quintes. Il systématise ainsi la « juste intonation » (ou intonation naturelle) où chaque intervalle correspond directement à un rapport de petits entiers.

Ce système, appelé parfois « zarlinien », produit la gamme (majeure) naturelle : do–ré–mi–fa–sol–la–si–do, définie par des rapports rationnels simples. Par exemple, l’intervalle do-mi est réalisé comme tierce majeure par un rapport de $5/4$, dont le complément à l’octave mi-do est réalisé comme sixte mineure par un rapport de $2/(5/4)=8/5.$ De même, la tierce mineure est réalisée par l’intervalle mi-sol, ici rapport de $6/5$ et dont le complément est réalisé par une version de la sixte majeure, par exemple, dans l’intervalle do-la correspondant au rapport de $2/(6/5)=5/3.$ La septième mineure peut être définie comme le rapport $7/4$ — là où Zarlino conservait le rapport de $16/9$, mais le ton (majeur), défini comme rapport $10/9,$ n’est pas son complément. C’est la division de la tierce majeure qui détermine le ton mineur, complément du ton majeur et donc rapport de $(5/4)/(10/9)=9/8.$

3.2.Acoustique et harmonie tonale

Le moine Mersenne, dans son Harmonie universelle, observe au XVIIe siècle que lorsqu’une corde vibre, elle ne produit pas seulement le son fondamental, mais aussi en résonance la série de ses harmoniques, reliées aux rapports inverses de longueurs correspondants. Ces harmoniques ou « partiels » apparaissent alors comme fondées dans le phénomène vibratoire lui-même. Sauveur, physicien et mathématicien français, introduit le terme « acoustique » et décrit systématiquement les lois régissant les fréquences des sons, ainsi que la série des harmoniques, principe général et universel de la consonance.

Rameau, musicien et théoricien, fonde alors sur leurs observations l’harmonie tonale, dans son Traité de l’harmonie, justification naturelle et théorisation du système tonal classique majeur/mineur, en interprétant la consonance naturelle comme une disposition à entendre les intervalles de la série des harmoniques. Chez lui, la triade majeure (accord parfait formé de l’empilement d’une tierce majeure et d’une tierce mineure), plutôt que la quinte, est le principe harmonique originaire.

3.3.Série des harmoniques et degrés de l’octave

Les premières harmoniques de la série fournissent, dans cette nouvelle interprétation de la consonance et à l’aide d’approximations successives, des rapports simples qui conduisent par généralisation de la quinte et de la quarte à réinterpréter ou redéfinir tous les degrés de l’octave obtenus par le cycle des quintes.

Ces rapports servent alors de référence pour l’harmonie tonale, et plusieurs choix sont parfois possibles pour les intervalles plus complexes. Par rapport au système pythagoricien, on peut retenir par exemple les solutions suivantes :

– $1/1$ : unisson, $2/1$ : octave, $3/2$ : quinte, $4/3$ : quarte

– $5/4\cong 81/64$ : tierce majeure, $6/5\cong 32/27$ tierce mineure

– $7/4\cong 16/9$ : septième mineure, $2/(7/4)=8/7\cong 9/8$ : ton

– $2/(6/5)=5/3\cong 27/16$ : sixte majeure, $2/(5/4)=8/5\cong 128/81$ : sixte mineure

– $15/8$ : septième majeure, $2/(15/8)=16/15$ : demi-ton, $7/5$ : triton.

Malgré toute l’ingéniosité de la théorie des harmoniques, fondée sur une explication physique de la consonance, le système naturel n’est pourtant pas fermé non plus, puisque la superposition de 6 tons, qui devrait théoriquement diviser l’octave, fournit un rapport de $(8/7)^6=262144/117649\neq 2.$ Il faut trouver une autre solution pour aboutir à un système musical homogène et fermé.

4.Harmoniques, cycle des quintes et chromatisme : la musique tempérée

4.1.La superposition des quintes, système modulaire et quasi-cyclique

La superposition des quintes, ascendantes ou descendantes, produit dans le système pythagoricien des intervalles significatifs fondés sur la consonance fondamentale de la quinte, et qui sont tous réalisés dans la gamme majeure naturelle do-ré-mi-fa-sol-la-si. La théorie des harmoniques donne une explication naturelle à l’émergence de ces 12 intervalles comme rapports simples, et dans les deux systèmes on les trouve tous réalisés à partir de ces 7 notes : do-do pour l’unisson/l’octave, do-sol pour la quinte, sol-do pour la quarte, do-ré pour le ton, do-mi pour la tierce majeure, do-la pour la sixte majeure, ré-do pour la septième mineure, mi-fa pour le demi-ton, do-si pour la septième majeure, mi-sol pour la tierce mineure, mi-do pour la sixte mineure, si-fa pour le triton.

Mais le cycle des quintes génère aussi des intervalles toujours nouveaux, dont la différence avec les autres paraît négligeable. Ainsi le triton descendant, introduit ici dans un but purement théorique, est-il évidemment redondant si le triton doit couper essentiellement l’octave en deux. Et on observe que sur l’espace de 12 quintes, rapport pythagoricien de $(3/2)^{12}$ générant tous les intervalles significatifs et couvrant approximativement 7 octaves, soit un rapport de $2^7,$ l’écart rapporté à l’octave entre la première et la dernière note, correspondant à la différence du quotient $(3/2)^{12}/2^7=3^{12}/2^{19}$ à l’unité, déjà calculé, est $<1/72.$

Il s’agit ici du coma pythagoricien, qui correspond à l’ouverture de ce système, lequel présente ainsi une quasi-cyclicité modulaire. La réduction de cette imperfection se trouve à l’origine de la musique dite tempérée, différant à la fois du système pythagoricien et du système harmonique en proposant une échelle régulière, totale et cyclique, fondée sur des divisions parfaitement égales de l’octave : le système chromatique.

4.2.Le tempérament égal dans la musique occidentale

Si le cycle des quintes du système pythagoricien aboutit donc par superpositions successives à l’approximation de 7 octaves par 12 quintes, le problème posé par le caractère « ouvert » de ce système, qui perdure dans l’harmonie naturelle, est connu depuis l’Antiquité. Il a donné lieu à différents types de résolution et il existe ainsi, au Moyen-Âge, différents « tempéraments », procédés d’accordage des instruments à sons fixes permettant de pallier l’impossibilité de n’utiliser que des intervalles harmoniques simples. Ces procédés prennent tous en compte le coma pythagoricien, comme par exemple le tempérament mésotonique selon lequel les clavecins de l’époque de Bach étaient sans doute accordés, et dans lequel les tonalités différentes comportaient des intervalles homologues légèrement différents et présentaient alors des « colorations » particulières.

Mais la différence minime qu’est le coma pythagoricien a conduit à identifier pour ce type d’instruments — typiquement le piano et la guitare — les douze quintes du cycle et les sept octaves qu’elles couvrent. Autrement dit, dans le tempérament qu’on dit « égal », on réduit ce coma pour refermer le système sur un cycle qui génère périodiquement 12 intervalles différents. Faisant ainsi, on identifie virtuellement toutes les tonalités, c’est-à-dire les notes de base fixant une référence à partir de laquelle sont mesurés les intervalles. Ceci impose alors de les représenter comme des multiples d’un intervalle élémentaire, le demi-ton chromatique qui est la douzième partie de l’octave.

Ainsi l’octave est-il divisé dans la musique tempérée en douze demi-tons, qui sont autant de degrés égaux de l’échelle dite chromatique. L’empilement des rapports étant multiplicatifs, la puissance 12ième du rapport définissant le demi-ton chromatique doit être le rapport $2/1$ de l’octave, donc le demi-ton doit être défini mathématiquement comme la racine douzième de $2,$ soit le rapport irrationnel $\sqrt[12]{2}=2^{1/12}.$ Ce rapport reste théorique, puisqu’il correspond physiquement à une division irrationnelle de la longueur d’une corde, et son existence repose en dernière analyse sur la mathématique pure, dont la théorie des nombres réels rend possible l’extraction de racines entières.

4.3.Intervalles du tempérament égal

Tous les intervalles du cycle des quintes et leurs équivalents naturels sont donc redéfinis dans le tempérament égal, de manière à être tous identiques quelle que soit la tonalité choisie. Ceci permet d’aboutir à un système intégralement transposable, où toutes les tonalités ont la même « couleur », et où la modulation — changement de tonalité — évolue donc dans un univers polyphonique cohérent. Mais dans ce système chromatique, tempéré, les rapports restent suffisamment proches de leurs versions naturelles pour que l’oreille les assimile et qu’on puisse l’utiliser comme échelle complète.

Pour que douze quintes égalent sept octaves, la quinte tempérée doit désormais être logiquement conçue comme la racine douzième de $2^7,$ ce qui amène à une correction du rapport $(3/2)$ en l’intervalle de rapport $\sqrt[12]{2^7}=(2^7)^{1/12}$ (par définition d’une puissance fractionnaire) $=2^{7/12}=(2^{1/12})^7$ (par les règles de calcul sur les puissances réelles). On vérifie ainsi que la quinte tempérée correspond bien à l’empilement de 7 demi-tons tempérés.

Les rapports de fréquence des douze intervalles chromatiques doivent alors être corrigés comme suit : la quarte correspond à 5 demi-tons, soit un rapport de $2^{5/12},$ la tierce majeure à 4 demi-tons, soit un rapport de $2^{4/12}=2^{1/3}=\sqrt[3] 2,$ son complément la sixte mineure à un rapport de $2/\sqrt[3] 2=2^{2/3}=(\sqrt [3] 2)^2.$ La tierce mineure correspond à 3 demi-tons, soit un rapport de $2^{3/12}=2^{1/4}=\sqrt[4] 2,$ et son complément la sixte majeure à un rapport de $2/2^{1/4}=2^{3/4}=(\sqrt[4]2)^3$; le ton fait deux demi-tons, pour un rapport de $2^{2/12}=2^{1/6}=\sqrt[6] 2$ et son complément la septième mineure fait 10 demi-tons soit un rapport de $2/2^{1/6}=2^{5/6}=(\sqrt[6]2)^5.$ La septième majeure est le complément du demi-ton chromatique, pour un rapport de $2/\sqrt[12] 2=2^{11/12}=(\sqrt[12]2)^{11},$ et finalement le triton divise désormais exactement l’octave en deux, puisqu’il correspond à 6 demi-tons, soit à un rapport de $2^{6/12}=2^{1/2}=\sqrt 2.$

Conclusion

La musique naît de la résonance et de la consonance, qui dans les vibrations sonores de la matière imitent et accompagnent la mélodicité de la voix humaine sublimée dans le chant. La consonance, employée naturellement dans la parole, repose en dernière analyse sur un phénomène physique, qu’on interprète mathématiquement : la simplicité du rapport de fréquences entre deux sons formant un intervalle, qui ramène à l’octave des multiples entiers de la fréquence d’une note de base. Ainsi, entre deux sons situés dans un rapport d’octave, c’est-à-dire du double de la fréquence, on peut élaborer une échelle naturelle formée de douze degrés, qu’on obtient de diverses manières.

La quinte, intervalle consonant de l’Antiquité par excellence, permet de générer en quelque sorte tous ces degrés, intervalles d’une échelle dite chromatique parce qu’elle reflète toute la couleur du spectre harmonique de la musique. Mais ni le système physico-mathématique des harmoniques, ni le système numérique des quintes pythagoriciennes, ne permettent d’obtenir une échelle mélodique universelle, au sens où elle transcende les tonalités induites par les notes de base des textes musicaux.

C’est en ressortissant à l’infini mathématique, en introduisant douze degrés égaux grâce à la théorie des nombres irrationnels, qu’on crée dans le demi-ton une « unité » chromatique, racine douzième de $2,$ dont tous les autres intervalles classiques et naturels sont des multiples, ou plutôt des puissances. Cette réduction des intervalles naturels, qui est une approximation, est le prix à payer pour une musique tempérée à la fois naturelle, rationnelle et mystique, où l’on retrouve les nombres symboliques 3,7 et 12, et dont l’oreille s’accommode fort bien, pour notre plus grand plaisir.

0 commentaires